Geschichte der Kaserne

Von der Infanteriekaserne zur Kaserne der Belgischen Streitkräfte in Deutschland

Das in Soest unter dem Namen „Kaserne Bem Adam“ bekannte Areal ist ein Ort mit einer vielschichtigen Geschichte.

Im Zuge der Kriegsvorbereitungen in Deutschland sollte die Garnisonsstadt Soest ausgebaut werden und weitere Kasernenstandorte bekommen.

Anfang Juli 1938 wurden im Stadtbauamt der Stadt Soest die Pläne und der Bauantrag für eine Kasernenanlage am Meiningser Weg, südwestlich der Innenstadt, eingereicht.

Im Juni 1939 fand das Richtfest statt. Vor Fertigstellung der Kaserne begann der Zweite Weltkrieg. Da für alle sich noch im Bau befindlichen Kasernenprojekte ein Baustopp verhängt wurde , ist das Gelände am Meiningser Weg nie als Kaserne für deutsche Streitkräfte genutzt worden.

Im Oktober 1939 kamen die ersten polnischen Kriegsgefangenen auf das unfertige Gelände, das am 15. November des Jahres offiziell zum Mannschaftsstammlager (Stalag) VI E wurde. Anhand der Belegung des Lagers lässt sich der weitere Kriegsverlauf nachvollziehen:

Mitte des Jahres 1940 kamen die ersten Offiziere aus Westeuropa im Lager an, beispielsweise eine Gruppe von 62 niederländischen Offizieren, die sich geweigert hatten, eine sogenannte Ehrenworterklärung zu unterzeichnen und geschlossen in die Kriegsgefangenschaft gingen.

Bis Juli 1940 kamen zudem rund 1.600 belgische Offiziere und deren „Ordonnanzen“ – jüngere Offiziere, die höherrangigen Offizieren als Hilfe zugeordnet waren – in das Lager in Soest. Die Deutsche Lagerverwaltung teilte diese Gruppe nach Flamen und Wallonen ein. Innerhalb des Lagers wurde ein weiterer Zaun errichtet, der diese beiden Gruppen strikt trennte. Das war Ausdruck der NS-Rassenideologie, welche die Flamen als rassisch höherwertiger ansah als die Bewohner der belgischen Wallonie.

Im gleich Jahr kamen die französischen Offiziere im Lager an und am 5. Juni 1940 wurde aus dem Mannschaftsstammlager das Offizierslager (Oflag) VI A, das erste Lager für kriegsgefangene Offiziere im Wehrkreis VI, Münster. Zuvor wurden die belgischen Offiziere in andere Oflag´s verlegt.

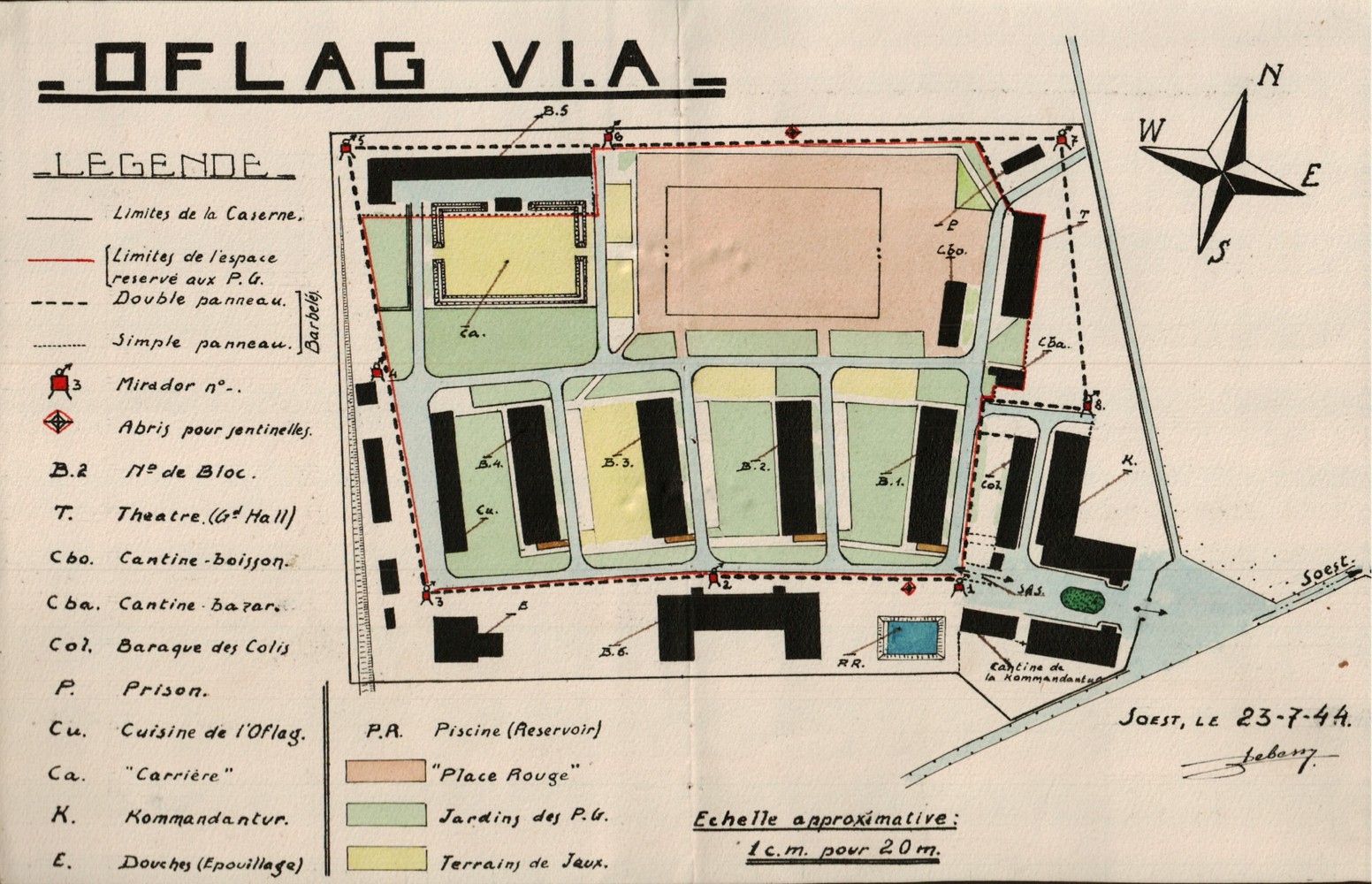

Karte des Kasernengeländes von 1944

Die Karte, die auf den 23. Juli 1944 datiert ist, wurde von einem internierten französischen Kriegsgefangenen gezeichnet und zeigt das Kasernengelände mit einer beschreibenden Legende am linken Bildrand. Die gestrichelte Linie, die "double panneau", markiert die Grenze zwischen dem sogenannten inneren und dem äußeren Bereich, indem sich die deuteschen Wachmannschaften aufhielten.

Man kann erkennen, dass dort in regelmäßigen Abständen Wachtürme ("Miradors") mit der jeweiligen Nummer verzeichnet sind. Im inneren Bereich sind die einzelnen Gefangenenblöcke mit Nummer nebeneinander angeordnet. Aus diesem überlieferten Plan geht ebenfalls hervor, dass auf dem Gelände eine Kantine ("Cantine"), die als Kiosk die Kriegsgefangenen mit alltäglichen Waren versorgt hat, eine Postbaracke ("Baraque des Colis"), extra Duschen ("Douches") und ein Theater ("Theater Grand Hall") integriert waren.

Neben der Beschriftung der einzelnen Gebäudeteile, wurden auch Farben eingesetzt: So ist der rote Bereich ("Place Rouge") rot eingefärbt, die Gärten ("Jardins des P.G.") erhielt eine grüne Färbung und die gelbe Färbung markiert das Spielfeld ("Terrains de Jeux"). Welche Gefangenen zu den einzelnen Bereichen Zugang hatten und welche Nutzung der rote Bereich hatte, geht aus der Karte leider nicht hervor. Der Bereich 7a war in der Ursprungsplanung der Kaserne als Reitplatz ("Carriere") für die dort in den geplanten Reitställen gehaltenen Pferde vorgesehen. Tatsächlich waren dann dort ca. 300 sowjetische Kriegsgefangene untergebracht, die in der Berichterstattung über den Lageralltag wenig Erwähnung fanden. In den Berichten des Roten Kreuzes wurden sie 1943 erstmalig erwähnt.

Geschichte der Kaserne

Über die Jahrzehnte hinweg hatte das Kasernengelände die unterschiedlichste Nutzungen. Der Zeitstrahl fasst die wichtigsten Stationen in der Geschichte der Kaserne, von der Nutzung als Kriegsgefangenenlager bis zum Erhalt als Gedenkstätte zusammen.

1938

Baubeginn als Infanterie-Kaserne im Zuge der Wiederaufrüstung der Nationalsozialisten.

15. Nov. 1939

Die noch unfertige Kaserne wird zum Kriegsgefangenenlager Stalag VI E für polnische Soldaten.

1940

05. Juni 1940 aus dem Stalag VI E wird das Oflag VI A

15. Mai 1940 Kapitulation der Niederlande

28. Mai 1940 Kapitualation Belgiens

1. Juni 1940 Ankunft der belgischen Offiziere

5. Juni 1940 Umwandlung des Stammlagers VI E für Mannschaften in das Oflag VI A für Offiziere.

22. Juni 1940 Waffenstillsabkommen mit Frankreich

17. Juli 1940 Ankunft der niederländischen Offiziere

25./27.Juli 1940 Verlegung der belgischen Offiziere nach Tibor ins Oflag III B

10.August 1940 Entlassung der wehrpflichtigen belgischen Offiziere

5.September 1940 Verlegung der niederländischen Generäle Nach Hohnstein ins Oflag IV B

10./11. November 1940 Verlegung der niederländischen Offiziere nach Juliusburg ins Oflag VIII C

31. Juli 1940

Während der Verteidigung ihrer östlichen Grenzen geraten französische Truppen in Nordost-Frankreich in deutsche Kriegsgefangenschaft. Von Nancy aus werden französische Offiziere mit dem Zug weiter transportiert. Die ersten Gefangenen erreichen am 31. Juli 1940 das westfälische Soest: Ankunft der ersten etwa 1.300 französischen Offiziere. Unter ihnen sind 32 katholische Priester. Ihnen wird auf Antrag ein Mansardenraum zur Aufbewahrung des Allerheiligsten überlassen.

Die Offiziere dürfen lt. Genfer Konvention nicht zur Arbeit verpflichtet werden. Sie müssen ihren Gefangenenalltag selbst gestalten. Kreative Köpfe unter ihnen initiieren ein intensives kulturelles und religiöses Lagerleben

September 1940

Künstlerische Gestaltung des Dachraumes mit eindrucksvollen Malereien durch zwei kriegsgefangene Offiziere, Guillaume Gillet und René Coulon. Festlegung der Ikonographie durch den Hauptmann und Priester René Viellard.

25. Dezember 1940

Einweihung der Kapelle zu Ehren von Maria und dem heiligen Petrus-in-Ketten.

1945-1951

06. April 1945

Die meisten der Offiziere bleiben fünf Jahre im Soester Lager. Alliierte Truppen befreien die inzwischen mehr als 5.000 Kriegsgefangenen am 6. April 1945. Damit endet der Krieg für die Stadt Soest. Nur zwei Wochen später beginnt der geregelte Rücktransport der Kriegsgefangenen nach Frankreich.

Das Lager wird in Camp Vantelot umbenannt.

Vörübergehend wird das Kasernengelände von den Alliierten zur Unterbringung von Diplaced Persons genutzt. Zwangsarbeiter*innen, Kriegsgefangene und Menschen fremder Nationen die sich nach Kriegsende wieder in ihre Heimatländer begeben wollen

1946

Die Flüchtlinge und Vertriebenen gelangen im Mai 1946 über das Hauptdurchgangslager Siegen-Wellersberg nach Soest. Wer keinen Wohnraum in der stark zerstörten Stadt bekommen kann, findet Unterkunft im O-Lager für Ostvertriebene, dem ehemaligen Kriegsgefangenenlager Oflag VI A. Das Lager ist inzwischen in einem erbärmlichen Zustand. Man schläft auf dem Boden auf einer Schicht Stroh. Über Wäscheleinen gehängte Tücher und Decken trennen die einzelnen Wohnstätten provisorisch voneinander ab.

1951

Fünf lange Jahre bleibt die Vielzahl der Vertriebenen im O-Lager. Nur langsam verbessern sich die Lebens- und Unterbringungsumstände. Die Integration in die Soester Bevölkerung verläuft zögerlich.

1951 wird das Lager im Zuge der Remilitarisierung für belgische Truppen geräumt. Es entsteht in Rekordbauzeit von 100 Tagen die Süd-Ost-Siedlung, in der die ehemaligen Schlesier neuen Wohnraum finden. Benannt wird die Siedlung nach dem belgischen Widerstandskämpfer „Colonel BEM Adam“.

1951-1994

1951-1994

Nutzung der Kapelle durch die Belgier beginnt erst Ende der 80er Jahre.

1994

Auszug der belgischen Garnison.

1995

Wiederentdeckung der Französischen Kapelle durch die Stadtfühererin Dr. Annette Werntze und Krista Schinkel.

1997

Betreuung der Französischen Kapelle durch die GFK.

1999

Nutzung der Kaserne Bem Adam mit den Blöcken 3 und 4 durch Kulturinitiativen der Stadt Soest.

2017

Verkauf der Kaserne Bem Adam von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BIMA an die Wirtschaftsförderung der Stadt Soest WMS. Sie setzt damit den Beschluss des Rates der Stadt Soest aus dem Jahr 2016 um.

2018

Kündigung des Mietvertrages mit der Geschichtswerkstatt Französische Kapelle. Aufgabe der Museumsräume im Block 3. Aufgabe auch der Museumsräume der Stiftung Belgisches Museum.

Kündigung der Mietverträge für das Künstlerhaus Bem Adam im Block 4 und die der Vereine im Block 7.

Abriss des Block 6, des Kinogebäudes, der Panzerhallen und der Werkstattgebäude.